メジャーリーグにドラフトされる選手において投球肩既往歴の有無、手術の有無はドラフト順位、出場機会、個人成績に影響を与えない(Ramkumar 2019)。しかし高校生からプロの投手が関節唇(SLAP)損傷修復術を受けると術前のパフォーマンスに戻れる割合は59%であった (Gilliam 2018)。さらにSLAP損傷修復術を受けたプロ投手のうち48%が現場復帰できたものの、術前のパフォーマンスまで戻った投手は7%であった (Fedoriw 2014)。こうした報告から最近はプロになればなるほどSLAP損傷修復術を避け、保存治療が好まれるようになった。

Peel-Backメカニズム

投手の関節唇損傷メカニズム(発生機序)は投球動作のコッキング最終期から加速期において肩甲上腕関節最大外旋により捻じれた上腕二頭筋長頭が急激に肘伸展することで関節唇を「むく」ためである。これを英語では“peel-back”と呼んでいる (Burkhart 2003)。

上の図は、上腕二頭筋長頭が関節唇を経て関節窩上方部に付着していることが分かる(A)。次に投球動作のコッキング最終期から加速期つまり肩甲上腕関節最大外旋から内旋が起き、加速期では急激に肘関節が伸展する。最大外旋において上腕二頭筋長頭の捻じれとその反動が分かる(B) (Burkhart 2003)。

投手の関節唇損傷は投球動作のオーバーユースであり、投手の特異性とでも言える。したがって痛みの症状は選手の関節形状や弛緩、投球動作、球速などによる。このことから関節唇損傷は症状がない限り投手の有益性とまで言われている(Ahamd 2018)。そしてほとんどのプロ投手は多かれ少なかれ関節唇損傷を発生させている。

肩甲骨運動異常タイプの違い

肩甲骨運動異常タイプIIの内側縁の突出は肩甲上腕関節を不安定にさせ、関節唇損傷や腱板損傷を引き起こしやすい。一方でタイプIの下角の突出(あるいは肩甲骨の前傾)は肩峰下の隙間を狭めるためインピンジメント症候群を引き起こしやすい。さらに投球後の三角筋後部の張りは肩甲上腕関節内旋可動域を減少させる(Thomas 2011)。内旋可動域の減少は 下角の突出(タイプI)を起こす原因になる。これを肩甲骨の「巻き上げ」(英語では”wind-up”)と呼ぶ(Kibler 2013)。投手の下角の突出はインピンジメント症候群を引き起こすことに繋がる。

これまでの先行研究は野球選手の肩甲上腕関節可動域の適応性が報告されている。たとえば高校生に比べ大学野球選手はより肩甲骨が外転している(Thomas 2010)。大学野球選手はシーズン前に比べシーズン後においては肩甲骨の上方回旋が減少している(Thomas 2013)。プロ野球選手はシーズン前に比べシーズン後において肩甲上腕関節の水平内転が減少している(Laudner 2013)などがある。

前向き研究

しかしどれも野球選手の肩甲上腕関節可動域の適応性と障害リスクの関係を示した研究はない。リスクとは予測のことであり、この場合投球肩障害の発生群と発生させなかった群の比率のことである。

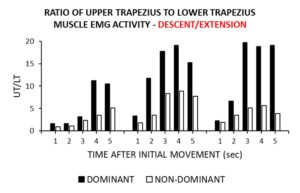

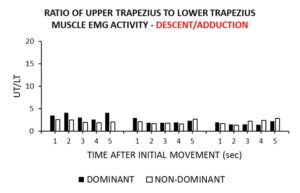

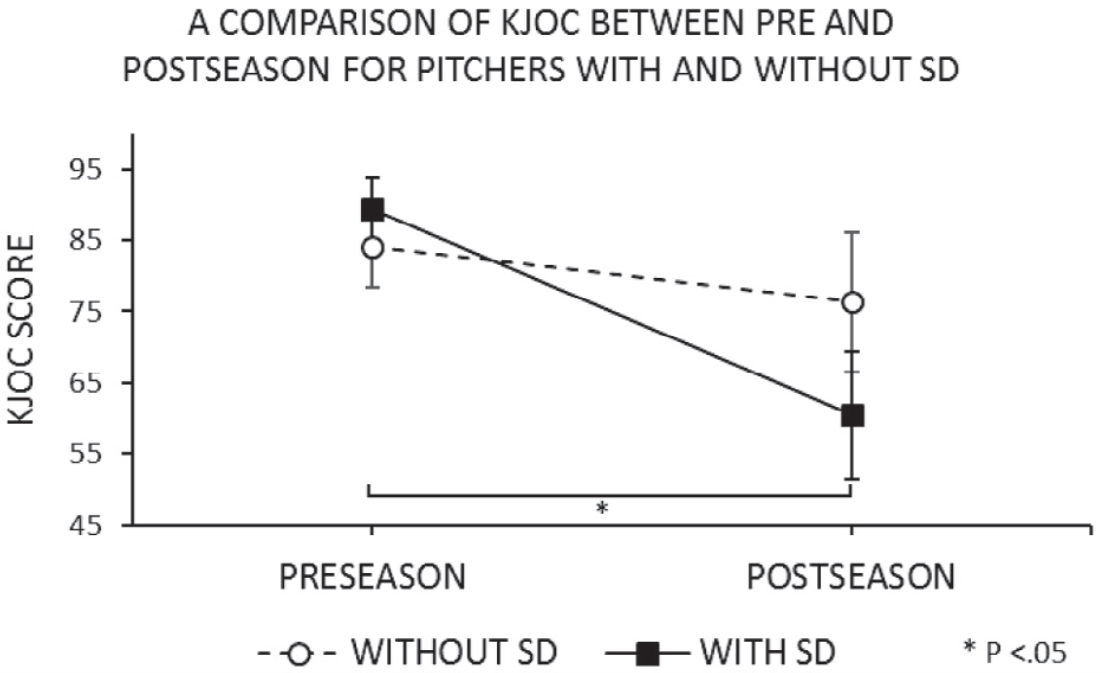

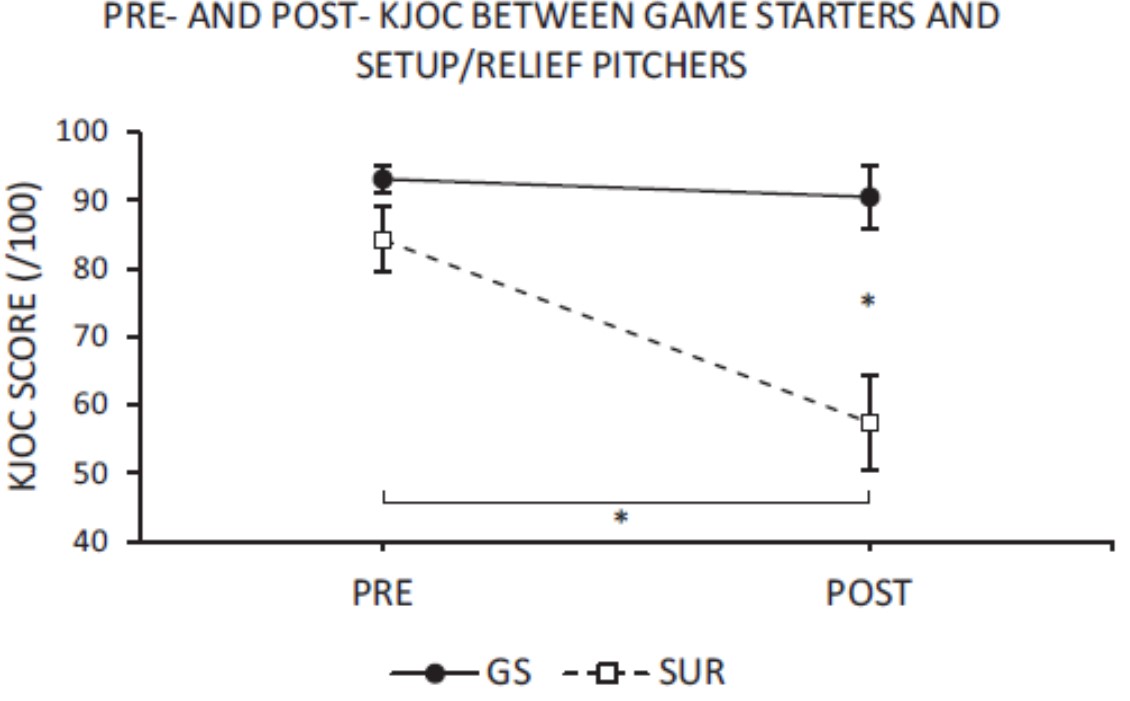

肩甲骨運動異常の投手はそうでない投手に比べ5倍の投球肩障害

肩甲骨運動異常テストと投手の投球肩障害を4年間追跡した結果、肩甲骨運動異常を示した大学生投手はそうでなかった投手に比べ5.04倍投球肩障害を起こすことが分かった。4年間の「前向き研究」で追跡できた投手は36名、うち18名の投手が2年以上プレーした。興味深かったことは、複数年プレーした投手18名のうち81%の利き腕(投球)側の肩甲骨運動異常テストの結果が異常有無に関係なく前年と同じであったことである。一方で非利き腕側は42.9%が前年と同じテスト結果であった。つまり大学D1でプレーする投手の利き腕側の肩甲骨の動きは変化しにくいと言える。このことから肩甲骨運動異常の投手は専門的な予防トレーニングが必要になる。

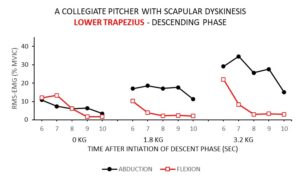

写真はマイナーリーグにドラフトされた右投げ投手。3.2 kgの負荷での肩甲骨運動異常テストにおいて利き腕(投球)側の肩甲骨は安定しているが(右)、非利き腕側の肩甲骨はタイプII、内側縁の突出が見られる(左)。最大屈曲からの伸展動作は、僧帽筋下部線維が抑制され、矢状面での運動はさらに肩甲骨の突出を引き出すことになるが、選手は投手としての適応性を発達させていて、テストにおいて肩甲骨は安定している。その一方で非利き腕はそれが見られない。

野球選手の投球肘の障害は肩の障害に比べ3.5倍多い

野球選手は投球肩障害より肘の障害の方が3.5倍多い(Ramkumar 2019)。私らの追跡調査でも投球肩障害より肘の障害の方が2倍多かった。しかし投手が尺側側副靭帯再建術、通称「トミージョン術」を受けたとしてもその復帰率は高い。たとえばトミージョン術を受けた80%のMLB投手は術前と同じパフォーマンスかそれ以上に復帰している(Leland 2019)。これは投球肩障害の修復術に比べ明らかに高い。今後のブログで投手の投球肩障害予防のトレーニングについて科学的視点から説明していきたい。