肩甲骨運動異常(scapular dyskinesis)テスト中に過剰な僧帽筋上部線維の筋活動をみせた投手(NCAA-D1)がいた。選手は高校時に関節唇(SLAP)損傷鏡視下手術を受けてたが、短大でのプレーを経て大学D1チームでプレーすることになった。当時のチームATとの会話で常に投球側の肩に痛みがあったと言う。ATはリハビリメニューを作成し、選手もそのメニューを行う日々であった(下記参照)。

肩に症状がある投手のリハビリメニューとしては専門的であり問題はない。ただ前鋸筋へのアプローチが多く、僧帽筋下部線維を強調したトレーニングはStanding Ext Rot 90/90 with Elastic Bandがあるものの乏しい。肩甲上腕関節外旋筋のメニューもSide lying Ext Rotはあるが、これは主に棘下筋を活性化させる運動である。

肩甲骨運動異常タイプ2

肩甲骨運動異常はKibler氏によって4つに分類された。この選手の肩甲骨運動異常はタイプ2の肩甲骨内側縁の突出であった。

- タイプ1は、肩甲骨下角が突出

- タイプ2は、肩甲骨内側縁が突出

- タイプ3は、肩甲骨上角が突出

- タイプ4は、突出なしの普通(安定)

私らの研究では、選手が最大屈曲位から5秒かけてスムーズに肘を伸ばして腕を下ろす中で屈曲90°位の肩甲骨の運動状態を注視する。今回分かったことは、彼の肩甲骨運動異常が3.2 kgのリストカフを付けた時に顕著に表れたことであった。

写真は関節唇(SLAP)損傷鏡視下手術の既往歴のある大学4年生投手の肩甲骨運動異常テストである。腕を上げる屈曲運動では肩甲骨運動異常が見られないが(左)、腕を最大屈曲位から下す中でその異常が見られた(右)。運動負荷は3.2㎏のリストカフであった。

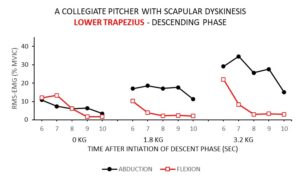

最初のグラフは僧帽筋下部線維の筋活動を示している。縦軸は最大筋活動からの割合で、横軸は腕を下ろしている5秒間である。左の折れ線が負荷ゼロ(0)、真ん中が1.8㎏、右が3.2 kgのリストカフを付けた時である。●が最大外転位から体側までの内転運動で、□が最大屈曲位から体側までの伸展運動である。グラフから腕を下ろし始めた2秒後の伸展運動において僧帽筋下部線維の活動が急激に低下しているのが分かる。このあたりが屈曲90°位である。

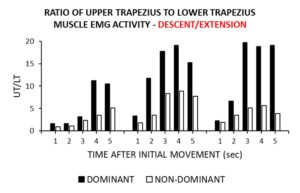

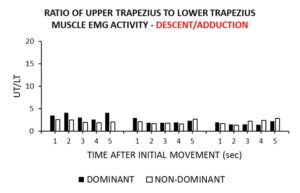

次の二つのグラフは僧帽筋上部線維と下部線維の筋活動の割合を示している。左のグラフが最大屈曲位から腕を下ろし、右のグラフが最大外転位から腕を下ろしている時である。横軸は最大挙上から腕を下ろしている5秒間を示している。左の棒グラフがゼロ(0)で、中央の棒グラフが1.8 kg、右の棒グラフが 3.2 kgのリストカフを付けた時である。黒棒が利き腕側、白棒が非利き腕側である。利き腕側の伸展運動時の僧帽筋上部線維と下部線維の割合が非利き腕側に比べ明らかに高い(グラフ左)。一方で内転運動ではその割は運動負荷に関係なく一定であることが分かる(グラフ右)。

上記のグラフから選手の肩甲骨運動異常は僧帽筋上部線維の過剰な筋活動と僧帽筋下部線維の過少な筋活動が原因と言える。しかしその異常な割合は伸展運動時のみに見られ、内転運動では見られなかった。

選手は、シーズンにおいて22回登板で41.1イニング投げ、防御率3.70であった。全米大学スポーツ(NCAA)D1の野球は2月第3週から5月第3週までの95日間で56ないし57試合が組まれる。彼はシーズン当初から肩の痛みを訴えていたが大学最終学年でもあり最後まで全うした。

投手へのトレーニングは今回の症例報告や肩甲骨運動異常テストの研究を通じてより分かってきた。僧帽筋下部線維を強調したトレーニング方法は追って説明していきたい。