はじめに

私たち二足歩行のヒトは、上肢を自由に使うことができるようになり、その最大の特徴には繊細に握る、つまむ動作ができるようになった。このことで指先を使ったさまざまなスキルを習得できるようになり、ものを作り、さらにものを使って競う合うようになった。野球やテニスなど球技スポーツ、投てき競技のことである。

3つの運動パターン

私たちのパフォーマンスは神経学的に3つの運動パターンに分類でき、一つは随意運動、次に不随意運動、そしてリズムである。随意運動 は意識的に筋肉を動かくことで、これは大脳皮質からの指令で行われている。スキル習得過程において練習の経験だけでなく、一つ一つの課題解決に向けて大脳を活性させて繰り広げる筋収縮のことである。

不随意運動

パフォーマンスにおける不随意運動は、随意運動の補助のことで特に姿勢制御のことである。立って上肢を使うことで下半身から体幹の緊張を要する。例えば投球動作は下肢を使った地面反力を上手く体幹から肩、腕へ力、エネルギーを伝達させていくことになるが、すべて随意運動でできているわけでない。複雑かつスピードのある動作は大脳以外に小脳や脳幹における身体のバランスの調整、下肢から上肢の動作の調節が行われている。

リズム運動

リズムは単純なところだと歩行のことである。平坦なところでのスキップもその類になる。複雑なパフォーマンスになればダンスやウォームアップのフットワークドリルもリズムである。リズムは事前にすべての動作が計画され記憶された動きのことである。歩行やランニングは脳幹にある中脳歩行誘発野(mesencephalic locomotor region)で制御され、脊髄レベルで中枢パターン発生器(central pattern generator)が働き、スムーズな繰り返し振子運動が行われている。今回は、上肢の特徴とパフォーマンスの視点から不随意運動(脳幹制御)の特徴を掘り下げてみたい。

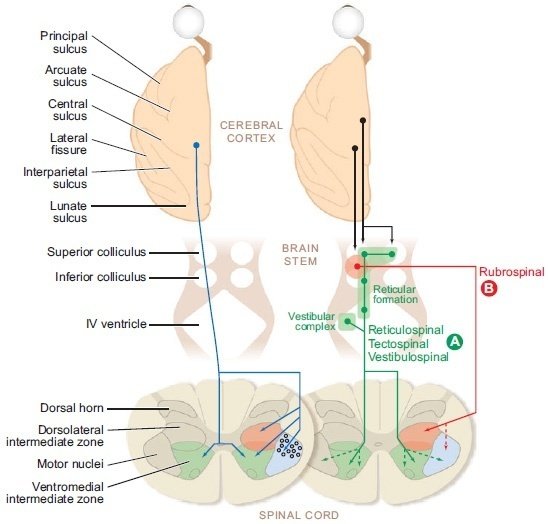

下行腹側内側路

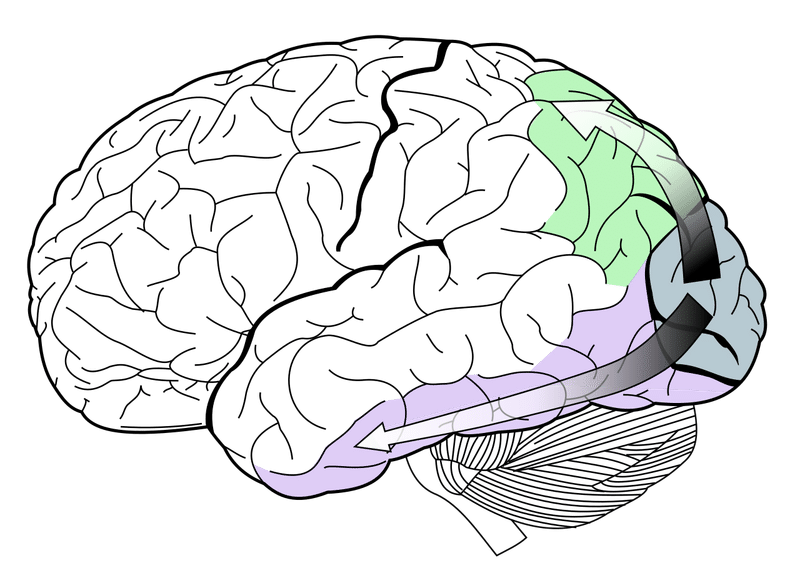

立っている時、両側の体幹の筋肉を緊張させている。体幹の筋肉を活性させる神経回路は脊髄の腹側内側に下行し、そこから交叉して逆側の運動ニューロンに接続する。脊髄の腹側内側には脳幹からも下行している。下行とは神経回路の遠心性のことで、高位中枢神経から脊髄レベルに指令が伝達されることである。脳幹は脊髄の上に位置し、下行路だけでなく末梢からの情報を伝達する上行路も走行していている。さらに脳幹は運動に不可欠な小脳への伝達も担っている。脳幹から発する下行には網様体脊髄路、前庭脊髄路があり、伸展筋を収縮させる。伸展筋とは抗重力筋のことで、つまり重力に対して立つために必要な筋肉のことである。たとえば下腿三頭筋、大腿四頭筋、殿筋、脊柱起立筋、腹筋である。

下行腹側内側路で左側の青のラインは大脳皮質(cerebral cortex)から脊髄の腹側内側に下行し、体幹筋の運動ニューロンに接続している。右側の緑のラインは脳幹(brainstem)から下行し同じく体幹筋の運動ニューロンに接続している。体幹筋は随意で意識的に制御も可能だが、姿勢制御だと左右両方が同時に収縮している。Lemon 2008 体幹の特徴

体幹の筋肉を収縮させる運動ニューロンは脊髄灰白質の腹側内側に位置している。灰白質とは神経細胞が存在しているところである。随意運動つまり大脳皮質の指令なら片側の筋肉を収縮させることができるが、指や手などのように体幹の筋肉を繊細に制御ができなく、むしろ周辺の筋肉も同時に働かせる。

うつ伏せで代償運動を最小限

肩甲骨を安定させる運動に立った姿勢でベッドの端を伸ばした腕に手で押しながら肩甲骨を内側に寄せる「low-rowエクササイズ」がある(下の写真)。目的は僧帽筋下部を活性させようとすることであるが、立位で行うことで脊柱起立筋や殿筋さらに肩甲骨を背骨の方に寄せるため胸を開こうとすることから股関節運動も働き、本来の目的の僧帽筋下部の活性が他の筋肉で補われる。立った姿勢で行うとどうしても代償運動が発生する。

low-rowエクササイズ:体幹、腕の伸展、肩甲骨内転運動 Kibler 2006 代償運動を最小限にするにはうつ伏せで行うことになる。リストカフ(重錘バンド)を手首に付け、ベッドの端に腕を垂らし、肩から腕を後ろに引き、体側を超えたところから肩を外旋する(下の写真)。

腹臥位でLow-rowエクササイズ(肩伸展運動) 体幹の貢献度

そもそも体幹筋は立っていて姿勢を崩した時に働くのであって、立っている時の腹筋は体幹の捻じれや体前屈に働かない。Kibler は、体幹の筋活動について日常生活なら最大筋力の5%、それなりの激しい運動でも最大筋力の10%程度であると説明する。

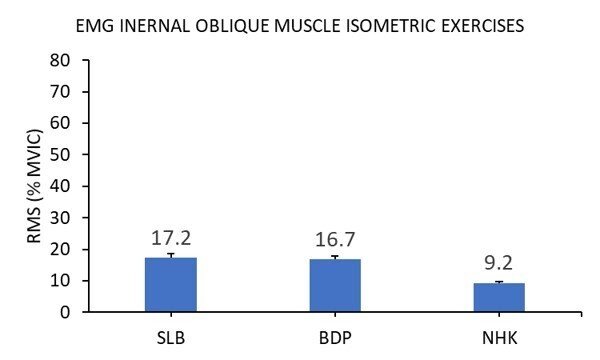

そこでいくつかの姿勢で体幹筋の働きを調べてみた 。1)片足ブリッジ、2)バードドック(四つんばいで肘伸展で腕と逆側の膝伸展で脚を持ち上げる、3)前脚と後ろ脚を一列にした片膝立ち(FMSのNarrow half kneeling)姿勢で内腹斜筋の筋活動を測定したら10%弱から20%以下であった。

左から片足ブリッジ、バードドック、狭めた片膝立ち グラフは片足ブリッジ(SLB)、バードドック(BDP)、狭めた片膝立ち(NHK)時の内腹斜筋筋活動量。平均活動は最大筋力の9~17%程度であった(Tsuruike 2020 )。 片足立ちで体幹筋の評価

Kibler は体幹筋の評価を片足立ちで後ろに反り返り戻れる壁までの最大の距離を測る。さらに壁の前に後ろ向きで片足立ちになり、体を後ろ捻じり、捻じった側の肩が触れる最大の距離を測る。最後に壁の横に片足立ち体の側屈で壁に肩が触れる最大の距離を測ることを推奨している。

体幹筋の評価として片足立ちから反り返り、捻じり、側屈を行い、壁から荷重の足までの距離を測る(Kibler 2006 )。 プランク姿勢

プランク姿勢は体幹トレーニングの代名詞とも思われているところがある。フロアーで行うプランク運動は姿勢の変化がないので脳幹からの補助はなく、体幹筋、大腿四頭筋、肩甲骨周辺筋の疲労は脊髄の後側から上行し、大脳皮質にその情報は伝達され、大脳皮質の活性を高めるだけのことになる。

プランク姿勢での外腹斜筋(左): 37-53% MVIC (Calayayu 2017 , Ekstrom 2007 , Escamilla 2016 , Imai 2010 )吊りバンドに両足を引っかけたプランク姿勢での外腹斜筋(右): 59%-70% MVIC(Cugliari 2017 , Mok 2014 ) サイドプランク姿勢での外腹斜筋(左): 62-82% MVIC(Calayayu 2017 , Ekstrom 2007 , Escamilla 2016 , Imai 2010 , Youdas 2014 )。バランスボールに足と肘を載せたサイドプランク姿勢での外腹斜筋(右): 99% MVIC (Imai 2010 ) 固有受容器

立った姿勢のバランスは下肢の固有受容器の働きに依存している 。固有受容器とは空間における上肢、下肢それぞれの位置を伝える末梢感覚器のことである。たとえば筋の長さや収縮速度を監視している「筋紡錘」や筋の張力を監視している「ゴルジ腱器官」のことである。末梢の情報は大脳皮質の体性感覚野で知覚するが、普通に立っているだけなら随意運動での調整に至らず、小脳や脳幹で調整できる。つまり大脳皮質の指令は最小限で済む。

FMSのスクワット

肘を伸ばし両手を上げた姿勢で大腿部がフロアーに対し平行になるまでスクワットをする。その際に上げた腕が前に行かないように肩の位置を維持するFMS(functional movement system)の動きのパターンがある。スクワットは膝が割れたり、内側に入らないことが前提であるため、スクワットの際に大腿部、殿部に意識がいき、肩の位置の制御は簡単でない。しかしこの肩の位置を維持するためにチューブで外に引っ張り、広背筋、大円筋、さらに大胸筋の筋活動を高め、大脳皮質の下行路を活性させる。このことで脳幹からの補助も活性し、比較的無意識に両肩の位置が維持ができる(下の写真)。

チューブを外側で引っ張ることで広背筋、大円筋、大胸筋が活性した状態でスクワット。腕を伸ばしてスクワットすると腕が顔の前にいっていたのが、肩の内転運動で腕が頭の上に維持できる FMSロータリースタビリティ

さらに四つんばいの姿勢で同側の肩と股関節持ち上げるロータリースタビリティと呼ばれるFMSの動きのパターンがある。同側の腕と脚を上に持ち上げることは容易でなく、動作中に体幹を持ち上げ続けることができるのか困惑するところである。そこで動作の前に肘と膝を寄せ、その際の体幹のバランスに必要な筋群を最大に収縮させる。FMSのスクワットと同様にまずは大脳皮質の下行路を活性 させる。そのことで姿勢補助の脳幹も活性 でき、四つんばいであるにもかかわらず体幹の抗重力筋が働き 、同側の腕と脚を持ち上げることが予想以上に可能である。

FMSのロータリースタビリティで同側の腕、脚を持ち上げる前に肘と膝を付け合わせ、体幹の位置ができるだけ左右均等になるように確認しながら腹筋を中心に最大収縮を試みる(大脳皮質の下行路を活性)。 力の伝達作用の体幹

体幹は姿勢維持に働くことが主な役割である。一方で体幹は、投球動作の下肢で作り出す地面反力の力とエネルギーを上肢に伝達する働きにもなる。この伝達作用は運動目的の機能動作であり、随意運動で行うものでなく、いかにして脳幹からの制御で体幹筋群を調整できるかである。

片足立ちにおける脳幹の制御の違い

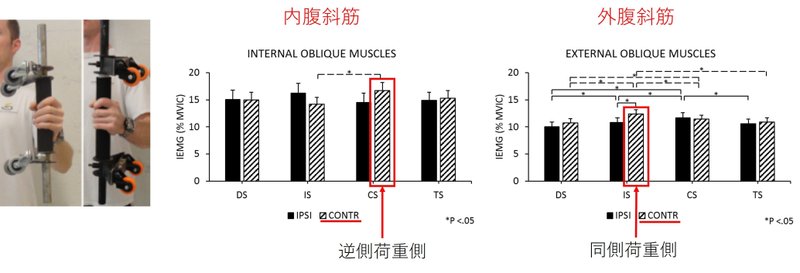

実験 で被験者に利き腕側の片手に手作りの器具を振り回してもらった。運動は毎分90回のリズムで振り回してもらい体幹から腕に向かって遠心性の加速が生じている。さらに運動中に利き腕側と同側の片足立ち、逆側の片足立ちを行ってもらい、その間の体幹筋群の働きを調べた。肩の負担を考慮に入れ肘を曲げての振り回しであるが、利き腕側と同側の片足立ちで、その逆の外腹斜筋の活動が有意に高まった。一方で非利き腕側つまり逆側の片足立ちだとその立っている側の内腹斜筋の活動が有意に高まった。片足立ちの上肢運動における外腹斜筋や内腹斜筋の変化は脳幹からの制御の違いだと考える。

左の写真は上下のキャストが回り、被験者に毎分90回のメトロノームに合わせて利き腕で振り回してもらった。遠心力が働き、体幹筋の緊張が見られた。特に利き腕側の逆側で片足立ちすると荷重側の内腹斜筋が有意に高まりで(左のグラフ)、利き腕側と同側で片足立ちすると逆側の外腹斜筋が有意に高まった(右のグラフ)(Tsuruike 2018 )。 全身リズム運動の脳幹の働き

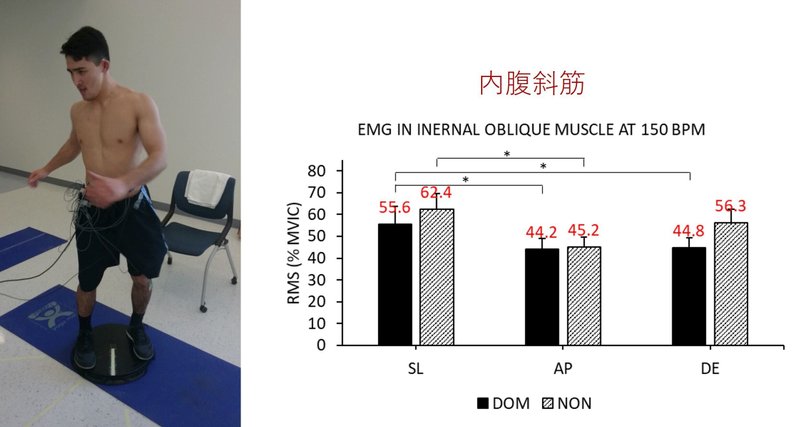

別の実験 で被験者に左右回転する丸い板の上で下半身をツイストしてもらった。運動は最大毎分150回のリズムで左右それぞれ45°(合計90°)の回転を連続20秒間行ってもらった。運動中の肢位には1)膝、股関節それぞれ30°に屈曲した姿勢、2)膝、股関節伸展した姿勢、3)さらに膝、股関節30°屈曲から伸展してもらうダイナミック姿勢であった。結果は、膝、股関節伸展した姿勢で内腹斜筋が最大の60%以上活動したことであった。つまり同じツイスト運動でも下肢の動作を最小限することで体幹筋活動を高めた。全身リズム運動は大脳皮質による大腿部緊張から脳幹(中脳歩行誘発野)に移るなら、体幹の緊張も脳幹による制御が大きくなる。

左の写真は円盤上をツイスト。右のグラフは被験者に膝、股関節を伸展(SL)でツイスト、膝、股関節を30°屈曲(AP)でツイスト、膝、股関節30°屈曲から伸展しながらツイスト。ツイストは毎分150回(BPM)のメトロノームに合わせてツイスト。結果、下肢伸展でツイストすることで内腹斜筋が有意に高まった(Tsuruike 2020 ) 体幹トレーニングの考え方

スポーツにおいて体幹は、下肢で作りだす地面反力を上肢に伝達する投球動作、サッカーのように上体の安定から生まれるドリブルやキック力、さらにバレーボールの空中でアタックするための安定など極めて重要である。

スポーツによる習慣性動作は時に慢性腰痛を引きを起こす。腰痛による周辺の筋スパズム(拘縮)を軽減するためにアブドミナルクランチ、さらに仰向けでデッドバグや四つんばいのバードドック運動がある。まずは筋スパズムを和らげ腰部の柔軟性を高めることで慢性障害予防することになる。

スポーツに参加する中学生、高校生は成人選手に比べ体幹の使い方がうまくなく、しばしば膝関節の靭帯損傷などを引き起こす。特に思春期女子選手には運動中の姿勢の意識付けを教える必要がある 。

しかしスポーツに必要な体幹の鍛え方は、プランク姿勢など大脳皮質からの随意運動で鍛えるのでなく、上肢、下肢の運動の中で鍛えることで運動中に必要な脳幹による制御が高まるのではないか。ケーブルマシンを用いたチョップ・リフトエクササイズも有効であるが、同じ方向の運動、同じ筋肉の働きにになりがちである。本来の脳幹の制御は四肢の補助であり、予期せぬ姿勢制御である。トレーニングによる体幹筋の意識付け(随意運動)は本来の予期せぬ制御と異なり、「逸話的になるが」腹斜筋の損傷を促すことになるかもなしれない。一方でメディシンボールを用いたトレーニングはフリーモーションであるため体幹筋の意識付けでなくあくまでも上肢の補助である。

メディシンボールで両手サイドスロー

ポッドキャストでも下行路[皮質脊髄路(錐体路)、錐体外路]と運動について話しています ⇒ 運動中の脳幹の働き